Masse ist nicht gleich Masse, Brei kann man drechseln und Wien liegt ursprünglich in Thüringen ! Sie meinen, ich rede Unsinn ? Gut, ich will erklären, wie ich zu diesen Behauptungen komme.

Anfang des 19.Jahrhunderts gab ein besonderes Material dem Pfeifenbau-Gewerbe in Wien neuen Schwung. In den besser gestellten Kreisen der rauchenden Gesellschaft setzte sich der Meerschaum als erwünschtes Pfeifenmaterial mehr und mehr durch. Seine geschmacklichen Vorteile gegenüber Ton, Porzellan und den, seinerzeit gebräuchlichen Holzarten, seine Feuerfestigkeit und nicht zuletzt seine edle Erscheinung machten ihn zum „In-Stuff“ der Fans.

Die Einrichtung einer Werkstatt zum Meerschaumpfeifen schnitzen erforderte nur geringes Kapital, das Material ließ sich leicht und gut bearbeiten und Rohstoffnachschub war kein Problem, da schon früh Lager vor Ort entstanden. Obwohl Ruhla und Lemgo eine etwa fünfzig Jahre längere Tradition im Pfeifenbau aus Meerschaum hatten, stieg Wien bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts zur Weltmetropole der Meerschaumpfeife auf. Nicht zuletzt durch eine große, rege Szene mit Ausbildungsstätten für den künstlerischen Nachwuchs und einen, nicht zu unterschätzenden Standortvorteil.

Der kostbare Rohstoff , sowie die endlose Zahl an Arbeitsstunden, die ausgesuchte Künstler in die Schaffung ihrer Meisterwerke steckte, sorgte aber nur für eine geringe Verbreitung, aufgrund exorbitanter Preise. Die Kunst in Ehren, doch, das einfachere, rauchende Volk murrte. Man wollte auch zu bezahlbarem Geld in den Genuss einer Meerschaumpfeife kommen, zudem sannen die größeren Produzenten nach Möglichkeiten höherer Absatzzahlen.

Hier kommt das thüringische Ruhla ins Spiel. Dort ersann der pfiffige Christoph Dreiß schon Mitte des 18.Jahrhunderts eine Möglichkeit, aus Abfällen der eigentlichen Meerschaumproduktion ein Material zum Pfeifenbau zu machen. Aus dem gemahlenen, echten Meerschaum, sowie Füll-und Bindemitteln erschuf er eine Masse, die sich zu neuen Pfeifenköpfen formen ließ. Der „Massen“-oder „Massa“-Meerschaum war geboren. Anfänglich mit dem Ruf schlechter Raucheigenschaften versehen, gelangen mit der Zeit Verfeinerungen und Verbesserungen der Rezeptur. An die Qualitäten echten Blockmeerschaums reichten diese Pfeifen zwar nicht heran, doch, endlich war es möglich, die Meerschaum-Nachfrage auch der weniger vermögenden Raucher zu befriedigen. Nicht nur die Meister in Ruhla erkannten den Wert dieser Erfindung. Die Rezepte dafür waren um 1820 auch in Wien bereits bekannt. Industriespionage ist älter, als man glaubt.

Es lief, allerorten. Die künstlerischen, aber teuren Blockmeerschaumpfeifen und der Massa-Meerschaum sorgten Schulter an Schulter für einträgliche Verdienste. Doch Märkte ändern sich. Zum Ende des 19.Jahrhunderts hatten sich die Rauchgewohnheiten gewandelt. Der Cigarre und vor allem der aufkommenden Cigarette fielen einige Marktanteile zu und nicht zuletzt galt die Formensprache der Gesteckpfeifen mehr und mehr als „uncool“. Mitten in diese Rezession hinein gründete Edmund Strambach in Wien 1904 eine Pfeifenwerkstatt. Zusätzlich hatten er und sein Bruder Robert große Pläne mit dem Meerschaum. Während die Gestrigen ob dieser Unvernunft den Kopf schüttelten, trat die Firma Strambach an, die verschnarchten Strukturen zu durchbrechen, hatte das Ohr an den Wünschen der Kunden und stellte sich von vorne herein auf den gewandelten Markt ein.

Blockmeerschaumpfeifen in den Shapes der englischen Bruyere-Vorbilder, kurz, knackig und rassig, sowie Spitzen für Cigarren und Cigaretten wurden rasch zum Erfolg und bescherten der neuen Manufaktur glänzende Umsätze und einen grandiosen Start.

1927 übernahm Robert als alleiniger Betreiber Firma und Verantwortung und forcierte den Strambach-Stil noch mehr.

Bis 1956 verwendete man bei Strambach nur Blockmeerschaum. Die Möglichkeit, durch „Massa“-Meerschaum aber günstigere Produkte anbieten zu können, ließ Strambach nicht los. Doch, die bisherigen Verfahren stellten ihn, ob ihrer schlechteren Rauchbarkeit, nicht zufrieden. Er ersann eine Produktionsart, die bei Strambach, bis zur Schließung im Jahr 2016, Verwendung fand.

Während bis heute die billigen Massa-Meerschaumpfeifen türkischer Produktion aus einem Brei aus Meerschaum, Wasser und Bindemitteln „gebacken“ werden und somit eine hohe Dichte und entsprechend schlechte Raucheigenschaften ( im Vergleich zum Blockmeerschaum ) aufweisen, unterteilte Strambach die Herstellung in verschiedene Schritte.

Zunächst wurden die Meerschaum-Stückchen, die in Säcken aus der Türkei kamen, unter Mahlsteinen pulverisiert. Dieses Mehl kam dann in große Wannen, wo es geschlämmt, d.h., mit Wasser versetzt wurde. Ein mehrfacher Austausch des Wassers sorgte dafür, dass Verschmutzungen aufschwammen und abgesiebt werden konnten. Nach Ablauf des Wassers wurde der feuchte Brei in Holzkisten gefüllt, die mit Sackleinen ausgeschlagen waren. Über dem Brei wurde das Tuch übergeschlagen und leicht angedrückt. Im Boden der Holzkisten befanden sich Löcher, durch die in der Lagerzeit das restliche Wasser aus dem Brei ablaufen konnte. Nach etlichen Wochen Ruhezeit entstand eine Masse, die noch feucht genug war, um in handliche Stücke zerteilt und weiter verarbeitet zu werden.

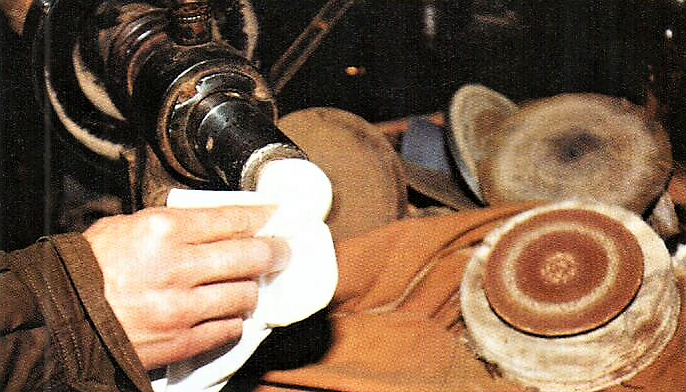

Die Weiterverarbeitung erfolgte, wie es auch bei Blockmeerschaum üblich ist. Nach dem Abdrehen der Form und dem Bohren der Öffnungen erfolgte die endgültige Formgebung von Hand. Der weit verbreitete Glaube, der weiche Meerschaumbrei sei in Formen gegossen worden, entspricht also nicht den Tatsachen.

Nach der Fertigstellung der Köpfe, durch Bearbeitung mit speziellen Werkzeugen und Schliff mit Bimsmehl ,wurden diese in reinem, sonnengebleichtem Wachs gekocht und hernach mit Wiener Kalk poliert. Zum Schluß erfolgte die Anpassung des , bei Strambach grundsätzlich handgefertigten , Mundstücks.

Weil die Pfeifen aus reinem Meerschaum, ohne Zugabe von Bindemitteln, hergestellt wurden, konnte man bei Strambach auf die Bezeichnung „Massa“ verzichten. So unterteilt man Strambach-Pfeifen in „Blockmeerschaum“ ( aus dem Stück geschnitten) und „Meerschaum“ ( Herstellung, wie oben beschrieben).

Nein, ein Ersatz für Blockmeerschaum ist dieses Verfahren nicht. Aus dem Meerschaumbrei hergestellte Pfeifen sind doch dichter und schwerer als Blockware und auch nicht ganz so stark Feuchtigkeit absorbierend. Dennoch ist der „Wiener Meerschaum“ aus dem Hause Strambach um Klassen besser, als die „Massa“-Produkte aus der Türkei, bei denen nicht viel von der gerühmten Rauchqualität des Meerschaums übrig bleibt.

Leider teilt die Firma Strambach inzwischen das Schicksal vieler, traditioneller Pfeifenmanufakturen. Unter der letzten Geschäftsführerin, Edith Corrieri , schloß man dort, nach 110 Jahren, die Pforten für immer. Es lassen sich aber immer noch ungerauchte Exemplare des Hauses finden und die sind auf jeden Fall einen Versuch wert.