Mitte der dreißiger Jahre siedelte ein junger Schwede mit seiner Frau nach Kopenhagen um. Von klein auf war das Leben in Schweden für ihn kein Zuckerschlecken. Sein Vater starb, als der Junge acht Jahre alt war und er musste früh seinen Teil zum Überleben der Familie beitragen, schuftete als Ziegelwerksarbeiter und Buchbinder. Hier, in Kopenhagen, erhoffte er sich eine bessere Zukunft. Sein Schwager betrieb eine kleine Firma und er konnte für ihn als Inkasso-Kaufmann arbeiten.

Die Kriegszeiten rückten näher und auch in Dänemark wurden die Zeiten und die Versorgung mit Gütern nicht besser. Sixten Ivarsson, so der Name unseres jungen Schweden, war Pfeifenraucher. Als ihm eine Pfeife kaputt ging, war an Ersatz nicht zu denken. Doch es gab im Ort einen Reparaturservice, namens Suhr, den Sixten aufsuchte, um sein Rauchgerät richten zu lassen. Herr Suhr teilte ihm allerdings mit, dass der Reparateur krank sei und außerdem ein Defekt an der Drehbank vorliege. Sixten fragte nach, ob er die Pfeife selbst in Ordnung bringen dürfe, wenn er sich vorher der Drehbank annähme.

Herr Suhr willigte erfreut ein und war sehr erstaunt, wie schnell und gut Sixten die Reparatur gelang. Er bot ihm an, doch gelegentlich die Werkstattaufträge auszuführen und Sixten sagte erfreut zu, da auch das zusätzliche Einkommen nicht schaden konnte.

Durch die Instandsetzungen und das Ausprobieren einiger Ideen legte er sich schnell die Fertigkeiten zu, die nötig waren, um auch die ersten, eigenen Pfeifen zu bauen. Dazu fand er ein wenig Material bei Suhr und schnell sprach sich in der Stadt herum, dass man auch in diesen schweren Zeiten bei „Suhrs Pibereparation“ neue Pfeifen erwerben konnte. Diese Pfeifen, so sagte man, seien auch noch sehr ungewöhnlich und besonders in ihren Formen.

Diese Neuigkeiten erreichten auch das Dorf Kyringe. Dort hielt sich die kleine Pfeifenmanufaktur „Kyringe Piben“ während des Krieges, hauptsächlich mit der Produktion von Holzkohle und einigen Pfeifenmodellen aus Buchenholz über Wasser. Doch, für die Nachkriegszeit hatte ihr Besitzer, Poul Nielsen, größere Pläne. Er besuchte Sixten in seiner Werkstatt, verliebte sich in dessen neue, frische Pfeifenformen und man beschloss eine Zusammenarbeit.

An diesem Tag wurde der Grundstein für eine vierzigjährige Partnerschaft gelegt-zwischen dem Vater des „Danish Design“ und der Firma, die später STANWELL heißen sollte.

Im ersten Katalog der Firma fanden sich nicht weniger, als zehn Modelle von Sixten Ivarsson, in den nachfolgenden Jahren sollten noch dreißig Modelle dazu kommen, die Ivarsson exclusiv für Stanwell entwarf. Darunter Meilensteine, wie das Shape Nr.11 oder die 124, die als ewige Ikonen des Pfeifenbaus gelten dürfen.

Zurück aber, in die Nachkriegszeit. Die Zusammenarbeit mit Nielsen trug auch schnell finanzielle Früchte, die es Sixten ermöglichten, sich 1951 als Pfeifenmacher selbstständig zu machen. In der Nähe der späteren Fußgängerzone Stroeget fand er passende Räumlichkeiten, die er auch nie mehr wechselte.

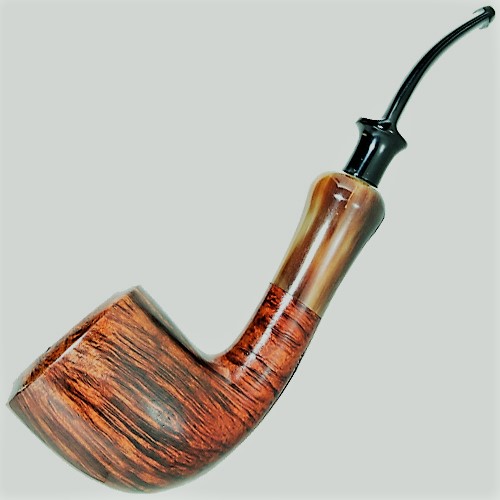

Was war nun so besonders, anders an seinen Pfeifen. Nun, er schnitt sie aus freier Hand. Das gab ihm die Möglichkeit, die Maserung des Holzes auf die Form abzustimmen, aber auch, auf Fehler im Holz reagieren zu können. Er experimentierte mit Ideen und Gedanken, die aus heutiger Sicht normal erscheinen, damals aber geradezu revolutionär waren. So ließ er als erster Pfeifenmacher den Plateaurand, rauh und gezackt, an der oberen Pfeifenkante stehen und nannte das „die Unvollendete“. Aufgrund der erlebten, schlechten Zeiten widerstrebte es ihm, zu kleine Kanteln fort zu werfen.

Er arbeitete aus ihnen den Kopf und ein Stück Holm heraus und verlängerte eben diesen Holm mit Röhrchen, die er aus Horn oder Bambus fertigte. Übrigens stets ohne Zwischenstücke aus Parakautschuk, was ein extrem präzises Arbeiten bei der Anpassung erfordert. Er nahm, in dem er bei Besuchen im Stanwell-Werk Skizzen und Zeichnungen einsammelte, um sie zu überdenken und gab gleichzeitig, wenn er den Mitarbeitern erklärte, wie sie die Bambusholme am besten mit dem Bruyere verbanden. Frei von der Begrenzung durch die Drehbank ersann er Formen wie den Olifant, die zum damaligen Zeitpunkt wie Dinge aus einer anderen Welt gewirkt haben müssen. Er sprühte nur so vor Formenideen, hatte aber eine, unverrückbare Überzeugung. Niemals dürfte die Rauchbarkeit unter einer Form leiden. Skandinavien hat eine lange Tradition, stets die Funktionalität in den Vordergrund zu stellen. Da war Sixten Ivarsson ganz der nüchterne Techniker.

„Pfeife ist 90 % Physik und 10 % Religion“- so sein berühmtes Zitat. Exakte Bohrungen, um Verwirbelungen zu vermeiden und ein Rauchkanal von 4 Millimetern im Holm und 3 Millimetern im Mundstück empfand er als ideal und erstrebenswert, ebenso einen Pfeifenboden, der 5 Millimeter Dicke nicht unterschreiten durfte.

Bei diesen Dingen war er ganz klar eher der Physiker, als der Künstler und er konnte ungehalten werden, wenn jemand diese Erkenntnisse anzweifelte. Er stand auf dem Standpunkt, dass die Pfeife es dem Raucher so einfach und perfekt ,wie möglich machen müsse. Manche heutige Pfeife, auch von seinen „dänischen Erben“ gefertigt, würde der Meister kopfschüttelnd zur Seite legen.

Er war Autodidakt. Brachte sich sein Wissen selbst bei, entwickelte seine Technik durch Übung und den Willen zur Perfektion. „Die Kunden“, sagte Sixten Ivarsson oft,“ waren meine besten Lehrmeister.Voller, guter Ideen !“

Das hinderte ihn in späteren Jahren nicht, selbst zu einem guten Lehrmeister zu werden. Stets mit dem Anspruch, dass seine Schüler besser werden sollten, als er selbst. Bo Nordh, Hiroyuki Tokutomi, Jess Chonowitsch, Poul Rasmussen, Viggo Nielsen, Jörn Mikke. All`diese Größen lernten das Handwerk von Sixten Ivarsson und nicht zuletzt auch sein eigener Sohn Lars, der ebenso ein Ausnahmekönner wurde. Sie alle lernten, dass zuerst die Technik kommt, lernten, dass alle Teile strömungsoptimiert passen müssen, weswegen Ivarsson auch größten Wert auf die Mundstücke legte und sie lernten, dass das Mund- und Handgefühl deutlich wichtiger sind, als Form und Maserung.

Für Sixten Ivarsson waren seine Pfeifen immer viel mehr, als pure Werkzeuge. Als ein Bekannter zu Besuch war, betrat ein fahriger, nervöser Kunde den Laden, zeigte seine Pfeifen vor und fragte Ivarsson, ob er ähnliche Modelle zum Verkauf hätte. Sixten verneinte und als der Kunde gegangen war, fragte der Bekannte, warum Ivarsson dem Mann denn keine Auswahl gezeigt hätte. Darauf antwortete dieser: „Hast Du seine Pfeifen gesehen ? Wie ungepflegt die waren ?…und aus der Jackentasche schaute ein Päckchen billigen Tabaks ! Ich verkaufe keine Pfeife an einen Kerl, der sich nicht darum kümmert und alles darin raucht !“

Sixten Ivarsson baute Pfeifen bis ins hohe Alter. Noch in seinem achtzigsten Lebensjahr schuf er feinste Modelle, tüftelte immer noch an neuen Ideen und mit neuen Materialien…und war für jeden Spaß zu haben. Wie sein Sohn Lars berichtete, schnitzte er einmal eine Pfeife aus einem vertrockneten Rosenkohlstrunk. Sie ging, als Gag, an einen Sammler in Asien.

Sixten fertigte seine letzten Pfeifen 1993. In den letzten Jahren half ihm seine Enkelin, Nanna Ivarsson, in der Werkstatt, weil seine Augen nicht mehr richtig wollten. Nanna lernte viel vom Großvater und ist heute selbst zu einer angesehenen Pfeifenbau-Künstlerin geworden…und sie ist die Letzte, die diesen traditionsreichen Namen weiterleben lässt.

Sixten Ivarsson starb 2001, im Alter von 90 Jahren. Seine Bedeutung für die weltweite Entwicklung des Pfeifenbaus wird diesen, stets bescheidenen Menschen aber unter Kennern unsterblich machen.

Sein Sohn, Lars Ivarsson, Bewahrer und Entwickler der Kunst seines Vaters, verlor seinen langen Kampf gegen den Krebs am 11. Februar 2018 und verstarb ebenfalls, im Alter von 73 Jahren.

Das die nachfolgenden Generationen jüngerer, auch dänischer Pfeifenmacher die Lehren Sixten Ivarssons weitertragen, ist aus meiner Sicht so sicher nicht. Vieles unterwirft sich aufgekommenen Modediktaten. So der beliebte Tanz um das „Straight Grain-Kalb“ oder der verbreitete Irrtum, dass nur leichtes Holz gutes Holz sei, sowie die desaströse Verbindung beider Punkte. Außerdem lässt sich nicht gerade behaupten, dass speziell aus Dänemark in den letzten Jahren neue, frische Designideen den Markt bereichert haben. Wenn die „Großen“ der dänischen Szene, die alle bereits das rentenfähige Alter erreicht oder überschritten haben, sich in den Ruhestand verabschieden, wird abzuwarten sein, was vom dänischen Pfeifenbau übrig bleibt.

Sixten Ivarsson, der stets bemüht war, die Jugend zu lehren und anzuleiten, sowie Neues zu entwickeln und zu perfektionieren wäre nicht glücklich darüber. Doch, er hat sein Möglichstes getan und Zeiten ändern sich- nicht immer zu ihrem Vorteil.